悠悠南河渡,葱葱泐山林。

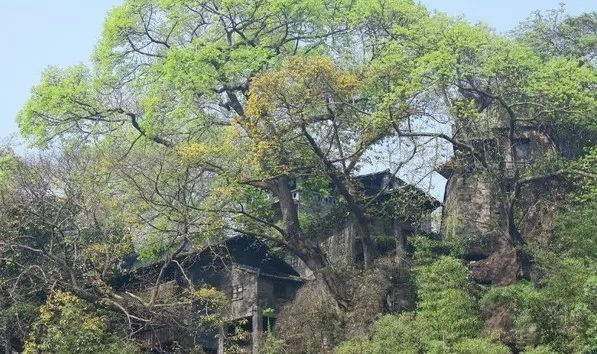

在奔流不息滔滔汉江的南岸,在广袤而又富饶的江汉平原腹地,在素有“鱼米之乡”“万顷荷香”美称的汉川市南河乡北部,有一座风景秀丽,水韵悠长的山——泐山。千百年来,泐山用她甘甜的乳汁养育了一代又一代纯朴善良的南河人,用她博大的胸怀孕育了悠久文明的湖乡文化。

泐山距汉川市城区12公里,平均海拔40米,其中主峰155米,是汉南(汉川南部,亦称襄南)诸山之首。山脉北连侧船山、石镜山,南接骡子山、双马山,群山相连,延绵起伏,众峰耸立,水绕山环。山域面积达5000余亩,森林覆盖率在90%以上,是一个天然的大氧吧。《一统志》(明天顺1461年)、《汉阳府志》(明嘉靖1546年)和《汉川县志》(清同治1862年)均记载:“唐武德四年(公元621年),平朱灿,改甑山曰汊川(今泐山下)”。“泐山在县西南四十里梅城(南河乡前身),突兀汉南,众峰蟠络,为邑东南之胜,置汊川县于此。”公元977年,因避宋太宗赵光义讳,以汉水横贯县境,又改名汉川县。

古泐山山麓有20余处水域,南有姚家湖,东有木头湖,北傍汉水,西毗杨家洪。溯源而论,系八百里洞庭湖西北之尾,号称秋江。泐山东南为里秋江,西北为外秋江,曾是烟波浩渺艨艟行惊之区,所以船只停泊在泐山之东小泐渡渡口。泐山的水汊,多以咀、坡、口、埠命名。南有侧船口、凤凰咀、彭家咀、汪家咀、项家咀、章家坡、陈家埠头,船渡至对岸洲屋咀、蟹子地;东有小泐渡,船渡至黄岗头、英山头;北有走马岭;西有西河沿、邓家埠头、何家埠头、徐家埠头,穿过初阳湾,再到西南汊山脚下的燕子湾。清同治《汉川县志》:“唐武德四年置城于汊山下,距今是邑四十里,今梅城里是也”。由此可知,梅城在南河乡境内的汊山,现为泐山下的小泐渡附近。据记载,古代梅城内梅花遍野,四季长香十里,不凋不谢,夕阳返照,景色宜人,游人浏览梅花城心旷神怡,流连往返,因而吸引了众多游客。故古代汉川邑人沈竹坪的八景诗称:

谁种梅花遍一城,至今不复问枯荣;

游人忘却归来晚,怪见山头返照明。

可见梅城的梅花,被夕阳返照,使泐山更加绚丽多彩。

泐山人杰地灵、物华天宝、楚风尽染。据考证,南宋著名文学家、音乐家姜夔父亲姜噩曾任职于汉阳知县,在他14岁那年,父亲不幸病逝,他不得已和姐姐相依为命,寄居于汉川县山阳村(泐山附近的南河乡)姐姐家度完少年时光,直到成年。后来辗转多地,不断游历,以此磨砺了他独特的风骨和学识。家道的落寞,人情的冷暖,使得年少的姜夔不得不刻苦学习。他虽屡试不第,终生未仕,但泐山的养育,大自然的熏陶,年少的苦学,环境的历练,逐步形成自己独特的风格,终于成就了继苏东坡之后的又一位艺术全才,他上承周邦彦,下开吴文英、张炎一派,是格律派的代表作家。

明末清初廪生何三麻子(名仲衡,讳大化),系泐山附近南河乡何家畈村人,他在汉川古代是一位非常聪明的人物,因其性格耿直、放荡不羁,专好打抱不平,关于他滑稽、巧妙、机智的传说和故事,至今在汉川乃至湖北很多地方已是妇孺皆知,家喻户晓。

何羽道,原名金榜,学号远耀,字翼人,化名胡文卿,1882年生,南河乡姜岭村人。清末秀才,法学教授,曾留学日本,参加同盟会,后加入中国共产党,为第一次国共合作时期湖北省党部三常委之一,由于坚定地站在共产党这边,受到国民党反动派的敌视。1928年被捕,牺牲于汉口济生三马路,就义时高呼“共产党万岁”等口号。

创作经典的《读书郎》歌曲家宋扬也是南河乡姜岭村人,他自幼受家乡的淳朴民风影响,乡村谐趣横生的放牛歌、民间小调、栽秧歌、花鼓戏、汉川善书的优美曲调薰陶着他,使他早早地孕育音乐细胞,奠定歌曲创作的基础。1937年,受家乡抗日大潮冲击,宋扬毅然弃学从戎,考入武汉军委会战时工作干训一团。1944年他随抗敌演出队第四队来到贵州安顺地区时,根据安顺城郊汪家山的苗族芦笙音调与歌词改编创作著名的《读书郎》等歌曲。

曾任湖北省军区政治部副主任的何正太、黄石军分区政治部主任的项海林、湖北省特级教师的何耀东,以及海军一等功臣、革命烈士何正会,海军二等功臣、革命烈士陈继红,商场精英武汉佐尔美公司董事长付彬、武汉天朗实业集团董事长王木甫均是来自于南河乡泐山旁的小山村……当今,还有无数来自泐山的优秀儿女,为了自己心中的梦想,在改革大潮中披荆斩棘,顽强拼搏,谱写了一曲曲雄伟壮丽的篇章。

泐山是一片红色的热土,更是一个革命的摇篮,具有光荣的革命传统。在革命战争年代,许多革命先烈和革命前辈为了追求真理,传播真理,他们不忘初心,至死不渝。第一次革命战争前,南河地区就是中共活动频繁的地方。1923年夏,南河地区的革命先驱王平章、王爱群、章礼、彭怀堂、何九等人在泐山观音泉龙王庙成立了学生会。学生会以“共同学习,加强团结”为宗旨,开展了打倒土豪劣绅,反对贪官污吏,废除苛捐杂税,宣传苏俄十月革命的活动,并组织了100余名学生到汉川请愿,迫使当时政府撤换封建官僚南屏垸防修头目何培芝的职务。

1925年秋,学生会改成马列主义学习小组,以王爱群为首,建立了党组织,南河成为当时汉川县最早有党组织活动的地方之一。1926年北伐军胜利后,南河乡农民协会成立。农协会在老新集建立了列宁小学的农民夜校,并以观音泉为据点,开展了农民改革运动。1927年春,中共汉川县委在龙王庙召开了第一次党员代表大会。

1927年4月,南河地区的反动头目王占成对共产党人进行了大清剿、大屠杀,100余名共产党人和农协会会员死于敌人的屠刀之下。1929年8月,在党的“八七”会议精神的指引和中共临时汉川县委领导下,南河人民与湖北“黄麻起义”遥相呼应,迅速组织农民纠察队,领导南河人民举行了具有历史意义的“秋暴起义”,打响了汉川武装斗争的第一枪。1930年,南河地区建立了苏维埃政府(简称“南苏政府”),领导农民平分土地,惩治豪强,兴修水利,兴办学堂,使南河地区成为汉川的“革命圣地”。

1932年6月,国民党反动在泐山地区实行血腥屠杀,仅老新集一带牺牲的烈士和群众就达300余人,国民党反动派杀害了难以数计的革命同志和无辜群众,许多家庭被满门抄斩,南河人民在遭受了严重挫折后,仍不屈服于敌人的淫威和屠刀,前赴后继,不怕牺牲,利用本地区的荒山野岭、沟壑湖汊等自然条件做掩护,继续开展了持久的游击战争。

“头颅换得金星五,满地红旗众手擎”。1964年,汉川县人民政府在泐山西麓修建烈士碑,以示纪念。纪念碑高15米,塔面向东,上书“革命烈士纪念碑”九字,金光灿烂,庄严肃穆。整个建筑端庄和谐,不仅是人们瞻仰先烈的纪念场所,而且由于泐山美丽的自然风光,使之成为人们旅游、憩息的首选之地。

记忆中的泐山山上松苍柏翠,桃红柳绿,林海涛涛,鸟语莺歌;山下鸡犬桑麻,阡陌交错,炊烟袅袅,碧草如茵。与泐山再一次的亲密接触,竟然是在我离开家乡二十多年后的一个夏天。时光,用它那无比锋利的刀峰,不知不觉削平了曾经的棱角,更让我们的容颜,平添了几分岁月掩饰不住的痕迹。那些许多年以前,发生在家乡的点点滴滴,已经随着岁月的流逝,慢慢地淡忘于回不去的昨天里。而灵秀的泐山,却始终清晰地印在我的脑海。

那天中午骄阳似火,天气比较炎热,但我还是决定一个人深度地走进泐山。山还是那座山,山峰清秀陡峭,静谧如前;林还是那片林,树木高大挺拔,直插云霄。盘旋于山腰平坦而又宽阔的沥青道路,早已替代了以前进山坑坑洼洼、狭窄不堪的老路,如缕缕飘带缠绕在绿水青山之间,成为一道独特的靓丽风景。漫山遍野的藤蔓、矮丛和一些灌木仍旧葳蕤茂盛,郁郁葱葱。一阵微风吹来,淡淡的青草香味扑鼻而来,顿时有了凉爽的感觉。独自一人处于幽深的山谷之中,迷漫着行踪飘忽的氤氲山气,精致而婉约地绘成了一副山水画卷。站在老屋湾天池边,那池水清澈见底,盛满一汪清水的池中,倒映着秀丽的泐山。大自然的鬼斧神工,造就了人间仙境的天池,犹如镶嵌在碧绿山间的一面明镜。咫尺间的树林,那片片深绿的大叶子,在一阵风后沙沙作响……粗犷的山峦,宽阔的山路,清澈的天池,不知是人在景中走,还是景随人流动。

山林里,时不时传来鸟儿欢快地鸣叫声,我的心情也正如鸟儿一般轻快、悠闲。在古木参天的半山腰,有一山泉,名叫观音泉。观音泉有两个泉眼,同时涌出泉水,一清一浊,不溢不涸,两水汇合,泾渭分明,绝不相渗。这一奇异的自然景象,不仅招来许多游客的兴趣,也引起了一些自然科学研究工作者探索其中奥秘。据湖北省地质勘测大队水工队的勘测结果显示,浊泉和清泉缘于两个裂缝,这是由于地壳变化产生的,裂缝从宜昌到荆门这个山脉隙裂过来,泐山海拔处于300米以下,均是返水石,就是比砂的密度大但不渗水,水不往下流,而往上返的缘由。

观音泉的名字里带有观音两字,当然就与观音菩萨的传说有关。民间传说此地有石身观音壁立泉上,手里的净瓶喷出两股水柱,一清一浊,清水赈济人间良善,浊水洗净尘世污垢。清代同治《汉川县志》记载:“此泉岁尝一洗,洗出如脂,久始澄清,东清西浊。”古人有诗曰:

不通汝汉不通淮,

一滴清泉何处来。

想是瓶中清静水,

忽从地涌上莲台。

高大雄伟的观音庙,据说建于明代,与观音泉紧紧相邻,既显示出自己的特色,也把观音泉烘托得丰韵多姿,可惜现在已不复存在。观音泉北谷的黄檀洞,也属观音泉的奇景之一,这里四面环山,唯中间平坦如砥,很多平整光滑的大方石参差排列,如几如凳,相传为神仙隐居之所,身入其洞,如临仙境,仿佛看到仙人们在石上对弈,亦仿佛听到阵阵仙乐飘飘的余音。

三十多分钟的漫步,我终于登上了泐山的最高峰,站在一块平坦的大石上俯瞰群山,古人“会当凌绝顶,一览众山小”的感觉油然而生。映入眼帘的是一栋栋小洋楼错落有致地矗立在村庄的四周,房前屋后均是夏花绚烂。偶尔看到几户人家屋顶升起了袅袅炊烟,那是一种永远的记忆,这缕缕炊烟是灵动在人间的云霭霓裳。远处,一亩亩的稻田,一片片的庄稼,一望无垠的绿色海洋。稻田的中间,稀稀疏疏的几位农民正在除草或是喷洒农药。此情此景,令人思绪万千。恍惚之间,我仿佛看了到许多年以前正在田间弯腰插秧时的自己……不远处,清清的小河蜿蜒流淌,直至眼界的尽头……因为山的魅力,那种“采菊东篱下,悠然见南山”的精神意境,总是人们向往田园生活和山间休憩的真实写照。

小时候,泐山是我们清明节祭拜祖坟和缅怀革命先烈必去的地方,周边十几个村子居民的祖坟几乎都葬在泐山上,革命烈士纪念碑在南河乃至汉川人心中就是故乡的代表符号,它陪伴了好几代南河人的成长。每年的大年初一和清明时节,前往泐山上祭拜的人群或是熙熙攘攘,或是摩肩接踵。善良的南河人,在过好自己生活的同时,总忘不了赐予他们生命但已久泉之下的祖先,以及带给他们安定、幸福生活的革命先烈。在南河人看来,春节都可以不回家乡团聚,但每年祭拜祖先及革命烈士的日子决不能错过。

泐山上的老屋湾天池、观音泉是我们小时候经常玩耍的地方,但那是二十多年前的事了。回眸离开故乡的这二十六年,似乎很遥远,又似乎发生在昨天……记忆中的那个时候,爬泐山是生活中必不可少的一件事,有时是约上几位同村的玩伴一起去,有时即便一个人,也要去爬山。我喜欢在山间漫无边际的行走,领略空旷山野带来那种自由散漫、无拘无束的感觉,更喜欢在山坳里大喊大叫的放纵,因为山坳的另一边响起自己的回声,也对着我大声喊叫。这个时候,没有人在意你的失态,你的粗犷。那种宣泄,那种兴奋,那种忘我,至今再没有过。

泐山让我记忆最深的还是栗子儿,虽然这种栗子比较苦涩、不能食用,但仍给我们带来了生活的乐趣,我们将它收集起来,用线绳串起来做成佛珠,成天挂在胸前或是学着出家人模样拿在手上显摆,还动不动煞有其事的对人说道:“贫僧有礼了……”

那时候,山边居住的村民每家都缺少做饭的柴火。放学后,我和村里的大哥哥大姐姐们一同去泐山拾柴及松树落下的松针,经常都拾上满满的两蛇皮袋子。因为拾柴的人渐渐多了,以至于山上到处都是干干净净,看不到杂草与落叶。远远望去,山间还残留着耙子梳理过的痕迹。后来,胆肥的人就开始折树上的枯枝败叶。时间久了,守林员发现了这种现象,就经常上山制止。偶尔遇到蛮横不讲理的拾柴人,他们会带至林场办公区,强制性进行罚款,以示警告,以儆效尤。

有一次,村里一位大哥哥故意将一棵渐已枯萎的树枝弄断,准备带回家,山里顿时回荡着树枝被折断而发出清脆的响声。不一回儿,守林员与同兴管理区几位工作人员朝我们这边走来,看样子是要抓我们的现行。同村的一小伙伴突然发现了,立即喊了一声,大家扔下拾到的柴火,拼命地跑开了。跑了不知多久,终于甩开了他们……多年以后,与当年同村拾柴的大哥哥大姐姐聊到这次的经历时,还免不了换来阵阵的笑声和满满幸福的回忆。

离开家乡后,我曾无数次到过泐山,但那只是祭拜祖坟和缅怀革命先烈,来也匆匆去也匆匆。每次站在泐山山顶,远眺山下的村庄、稻田、小路,眼前熟悉的一草一木、一路一坡让我触景生情,陡然增添了许多的陌生感和沧桑感!遥想当年和儿时的伙伴同游泐山,以及在山上拾柴火的情景,那景象是多么的令人回味与难忘…… 曾经少小离家的游子,现在已近知天命的年龄,多少次的离开,又有多少次的归来。遇到的乡人中,已有“笑问客从何处来”的尴尬,但泐山始终于我不离不弃,也许在她的眼中,我就从未离开过,更不曾远去。每次离开泐山时,我总要转身静静地仰望着她,她也静静地注视着我,那么地不离不弃,不偏不倚,一如从前。

作者简介:

琴台往事,本名付勇杰,男,湖北汉川人,系青海省作家协会会员,现供职于青海西宁,偶有作品发表于报刊或网络平台。